Une pensée rigoureuse exige des définitions rigoureuses et une cohérence logique dans tout argumentaire. Sans cela, le débat se dissout dans la confusion morale, la rhétorique ou l’emphase militante.

Une pensée rigoureuse exige des définitions rigoureuses et une cohérence logique dans tout argumentaire. Sans cela, le débat se dissout dans la confusion morale, la rhétorique ou l’emphase militante.

Aujourd’hui, le terme progressisme est devenu galvaudé. Il est utilisé à tort par des gens de gauche et de droite. De la gauche par des usurpateurs qui s’approprient un terme qui ignore la réelle signification. De la Droite pour disqualifier leurs opposants de gauche, alors que beaucoup d’entre eux sont en partie de progressiste et même que certains, en connaissance de cause, l’affirme.

Le progressisme authentique possède une généalogie claire, une méthode précise et des critères conceptuels exigeants. Le distinguer du faux devient indispensable.

Évolution ≠ Progrès ≠ Progressisme

L’évolution est un processus de développement, aveugle et amoral. Une simple transformation dans le temps, avec ou sans direction ou finalité.

Le progrès est une évolution jugée moralement positive. Il est orienté, cumulatif et mesurable.

Le progressisme est la doctrine politique qui oriente moralement ce progrès.

Le progressisme se fonde sur une seule morale : l’amélioration concrète, universelle et mesurable de la condition humaine dans une approche universaliste et, surtout, via les sciences rigoureuses.

I. Les fondations philosophiques et scientifiques du progressisme authentique (1750-1980)

Le progressisme ne naît pas de slogans, ni d’un vague désir de « changer le monde ». Il provient d’une lignée intellectuelle précise, identifiable et cohérente. Plusieurs penseurs majeurs ont façonné ses bases méthodologiques, morales et scientifiques.

Francis Bacon (1620) : père de l’induction moderne. Il affirme que le progrès humain découle de l’expérimentation, de l’observation méthodique et du refus des dogmes.

René Descartes (1637) : fonde la méthode déductive moderne. Son doute méthodique et son rationalisme posent les bases de toute critique rigoureuse.

Spinoza (1677) : rationaliste radical, il défend l’idée que la liberté humaine découle de la connaissance. Son éthique géométrique marque l’idée de perfectibilité humaine.

Diderot et d’Alembert (1751-1772) : à travers l’Encyclopédie, ils affirment que la diffusion universelle du savoir est la condition de l’émancipation collective.

Condorcet (1795) élabore la première formulation complète du progressisme : une perfectibilité humaine illimitée, fondée sur la raison, l’instruction et la méthode scientifique.

Auguste Comte (1830-1857) systématise cette vision. Avec sa loi des trois états et le positivisme, il théorise l’idée que la société doit être organisée sur la base des sciences positives.

John Stuart Mill (1859) : défenseur de la liberté rationnelle, il montre que le progrès moral exige la libre confrontation des idées, non le consensus moral imposé.

Émile Durkheim (1895) : fondateurs de la sociologie scientifique. Il démontre qu’une société est un système régulé et que le progrès doit s’appuyer sur des faits sociaux mesurables.

Karl Popper (1934-1959) : avec la falsifiabilité, il apporte la règle d’or du progressisme moderne : une idée non réfutable n’est pas scientifique et n’a pas sa place dans la décision publique.

Norbert Elias (1939-1987) : sa théorie du « processus de civilisation » montre que le progrès social est graduel, cumulatif et guidé par la rationalisation collective.

Hannah Arendt (1951) : elle rappelle que le progrès politique ne doit jamais devenir une idéologie fermée ; il doit rester soumis au jugement critique et à la pluralité.

Cette lignée de penseurs forme l’ossature du progressisme authentique : une doctrine de raison, de méthode et d’universalité.

Le progressisme est une doctrine rationnelle et construite, héritière directe des Lumières radicales. Il prend forme dans un mouvement historique qui replace la connaissance, la méthode et la raison comme moteurs de l’émancipation humaine.

II. La science : critère absolu du progressisme

La science est amoralement descriptive : elle dit ce qui est. La politique progressiste, elle, est explicitement morale : elle oriente le progrès vers l’émancipation universelle.

Le progressisme n’est pas une science, mais il repose sur le même scepticisme méthodique que la démarche scientifique : examen critique, recherche de cohérence, confrontation aux faits. Plus les connaissances qu’il mobilise sont rigoureuses, plus les politiques qu’il produit sont justes.

Et par “justes”, on entend des politiques fondées sur des résultats les plus fiables possibles, c’est-à-dire prédictifs, reproductibles et falsifiables selon les standards scientifiques.

Sciences fiables (dures)

Sciences pures (déductives) : mathématiques, logique formelle

Sciences de la nature (hypothético-déductives, inductives, réfutables) : astronomie, physique, chimie, biologie

Sciences appliquées : médecine, ingénierie, pharmacologie, agronomie, informatique

Sciences partiellement fiables (molles)

Sciences sociales empiriques (partiellement réfutables) : économie empirique, sociologie quantitative, démographie, psychologie expérimentale, science politique comparative

Sciences humaines interprétatives (non réfutables) : psychanalyse doctrinale, théorie critique, post-structuralisme, anthropologie symbolique — approches herméneutiques ne produisant pas de modèles prédictifs et non falsifiables au sens poppérien.

III. Les dérives contemporaines : quand le faux se déguise en progrès

Le progressisme authentique exige un ancrage scientifique rigoureux et une orientation morale universelle. Or, une large part des mouvements idéologiques contemporains confondent progrès (avancées morales ou culturelles) avec progressisme (projet politique rationnel fondé sur la science). Cette confusion ouvre la voie à de multiples dérives.

1. La rupture avec la méthode scientifique

Certaines idéologies récentes – dont les différentes expressions du wokisme – ne reposent pas sur l’observation, la falsifiabilité ou la confrontation critique. Elles se fondent plutôt sur :

des intuitions morales,

des idéaux identitaires,

des récits militants,

des axiomes non démontrables,

des postulats irréfutables.

En conséquence, elles ne produisent pas de connaissances testables : elles imposent des normes morales présentées comme des faits. Cette structure rend impossible toute discussion rationnelle.

2. La capture idéologique des sciences sociales

Les sciences sociales, déjà fragilisées par la réflexivité et la complexité humaine, deviennent particulièrement vulnérables lorsque des groupes militants imposent :

des cadres d’interprétation uniques,

des catégories morales normatives,

des lectures identitaires systématiques,

des concepts non falsifiables.

Un exemple éclairant est la moralisation de la biologie. Certaines approches idéologiques confondent volontairement sexe et genre, alors que :

le sexe est une réalité biologique, matérielle et reproductivement binaire ;

le genre est une construction partiellement sociale, mais qui se développe à partir de cette réalité sexuelle, et non contre elle.

Cette confusion renvoie à une opposition mal comprise entre naturalisme et existentialisme :

le naturalisme part des faits biologiques ;

l’existentialisme met l’accent sur l’autodéfinition et la liberté subjective.

3. Le wokisme n’est pas du progressisme

Lorsque ce dernier devient militant, il glisse vers une vision dogmatique où le ressenti prime sur le réel. La contradiction y devient moralement condamnée, et toute analyse factuelle est assimilée à une offense idéologique.

Cette dérive illustre parfaitement la confusion contemporaine entre transformations culturelles (progrès) et projet politique rationnel fondé sur la science (progressisme). C’est précisément en ce sens que le wokisme n’a rien de progressiste : il ne repose ni sur la méthode scientifique, ni sur l’universalité rationnelle, mais sur des dogmes moraux irréfutables qui ne peuvent produire aucun progrès réel.

Les sciences sociales, déjà fragilisées par la réflexivité et la complexité humaine, deviennent particulièrement vulnérables lorsque des groupes militants imposent :

des cadres d’interprétation uniques,

des catégories morales normatives,

des lectures identitaires systématiques,

des concepts non falsifiables.

Cette capture transforme la recherche en justification, et la critique devient un acte suspect, assimilé à une faute morale.

Le faux progressisme commet une double inversion :

Il moralise la science : énergie, biologie, statistique ou médecine deviennent suspectes dès qu’elles contredisent un idéal idéologique.

Il démoralise la politique : l’objectif central (amélioration matérielle universelle) disparaît au profit d’un activisme symbolique, identitaire ou performatif.

Ainsi, ce faux progressisme ne produit aucun progrès réel : il produit des récits mobilisateurs, mais sans transformation concrète des conditions de vie.

4. La confusion permanente entre progrès et progressisme

Toute évolution culturelle ou sociale est désormais qualifiée de “progressiste”, même lorsqu’elle :

ne repose sur aucun fondement scientifique,

ne vise pas l’émancipation universelle,

ne bénéficie qu’à des groupes particuliers,

est guidée par des impératifs moraux subjectifs.

Cette confusion permet à des idéologies particulières de s’approprier un terme qui implique rigueur, universalité et rationalité.

IV. Le vrai progressisme : exigences fondamentales

Être progressiste implique de respecter une méthode intellectuelle stricte :

analyser les faits avant les valeurs ;

distinguer hypothèses et convictions ;

accepter la réfutabilité ;

séparer expériences individuelles et phénomènes collectifs ;

maintenir une perspective universaliste ;

refuser l’argument d’autorité identitaire.

Ces exigences ne garantissent pas seules le progressisme, mais elles en sont les conditions minimales.

V. Ce que le vrai progressisme produit réellement

Lorsque ces principes sont respectés, le progressisme génère des transformations concrètes, universelles et mesurables :

École laïque et instruction publique scientifique ;

Réductions du temps de travail ;

Sécurité sociale, retraites, protections collectives ;

Nationalisations stratégiques ;

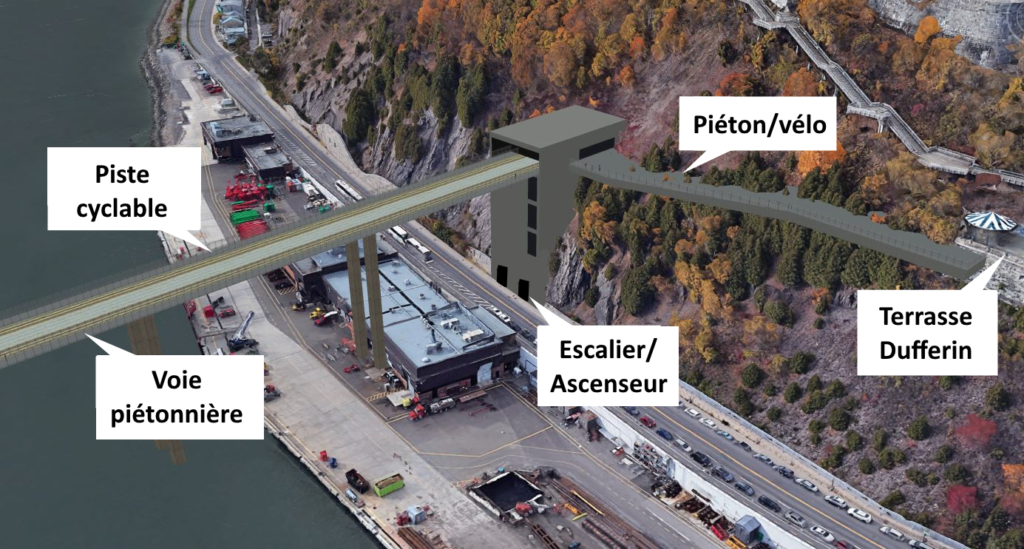

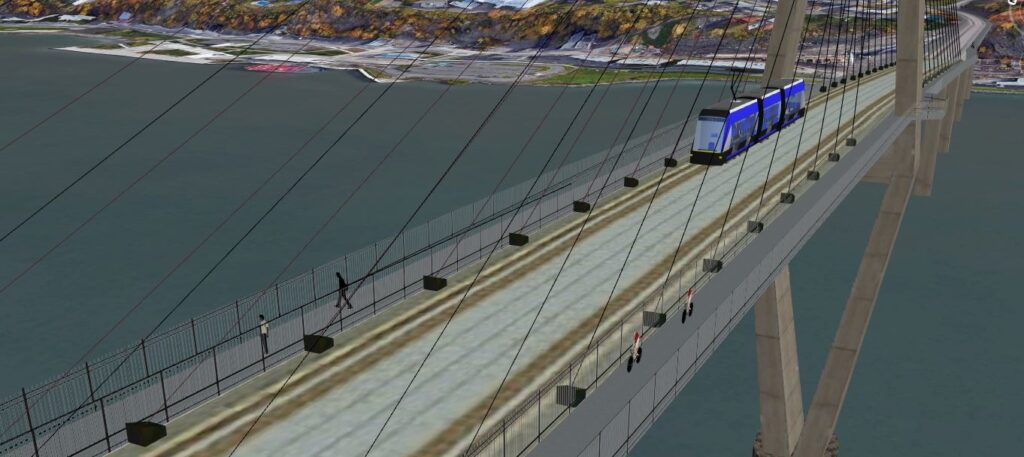

Infrastructures publiques et énergie nucléaire ;

Avancées médicales majeures.

Lorsque ces principes sont abandonnés, la société régresse malgré l’activisme moral :

absence d’acquis sociaux ;

désindustrialisation ;

fragmentation identitaire ;

précarité accrue.

VI. Conclusion

Le progressisme n’est pas une morale, une posture ou une rhétorique. C’est une orientation rationnelle du progrès au service du peuple. Il doit être réaffirmé dans sa signification originelle : l’émancipation concrète, universelle et matérielle de l’humanité par la science rigoureuse, la raison critique et la méthode.

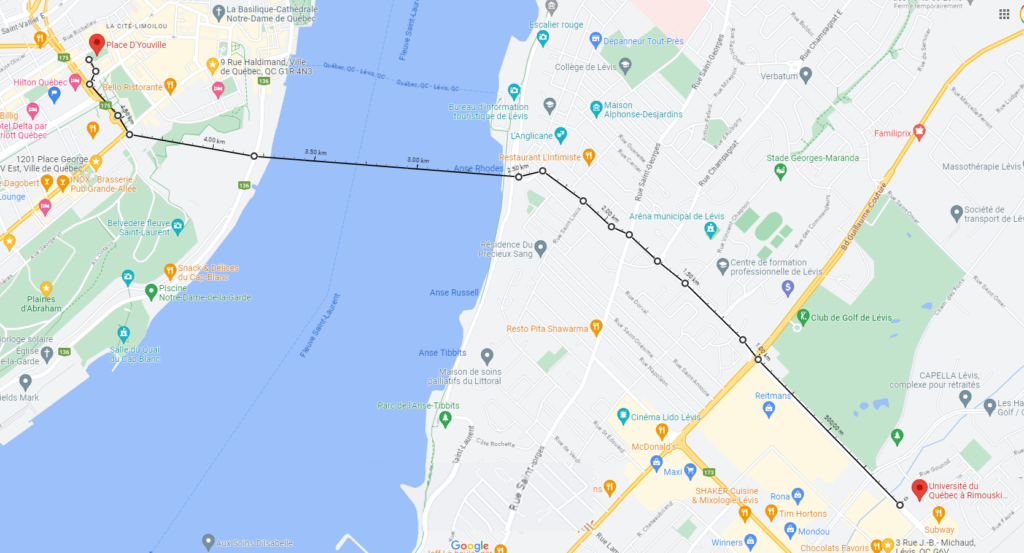

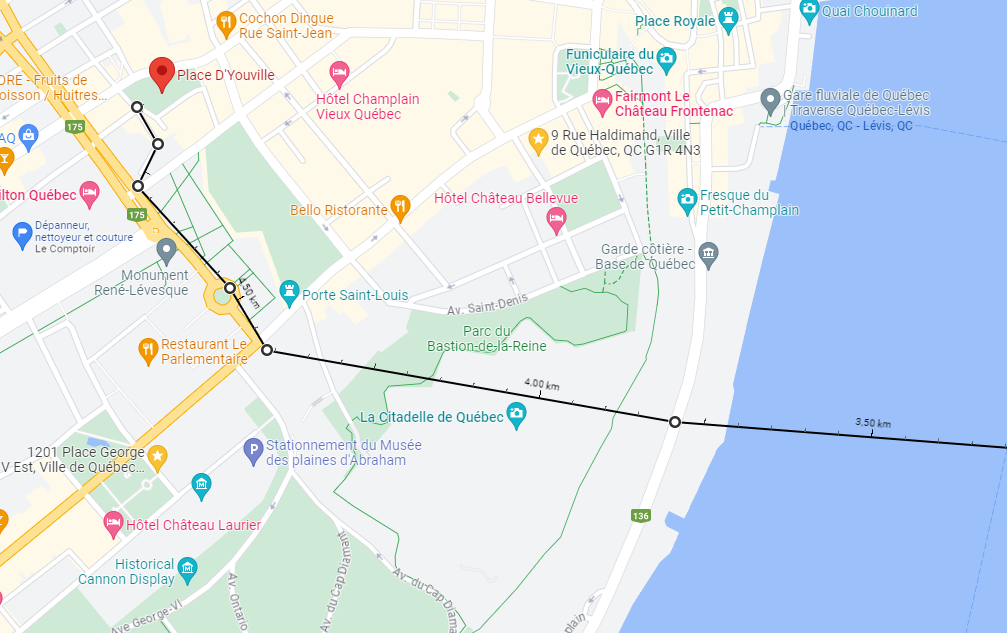

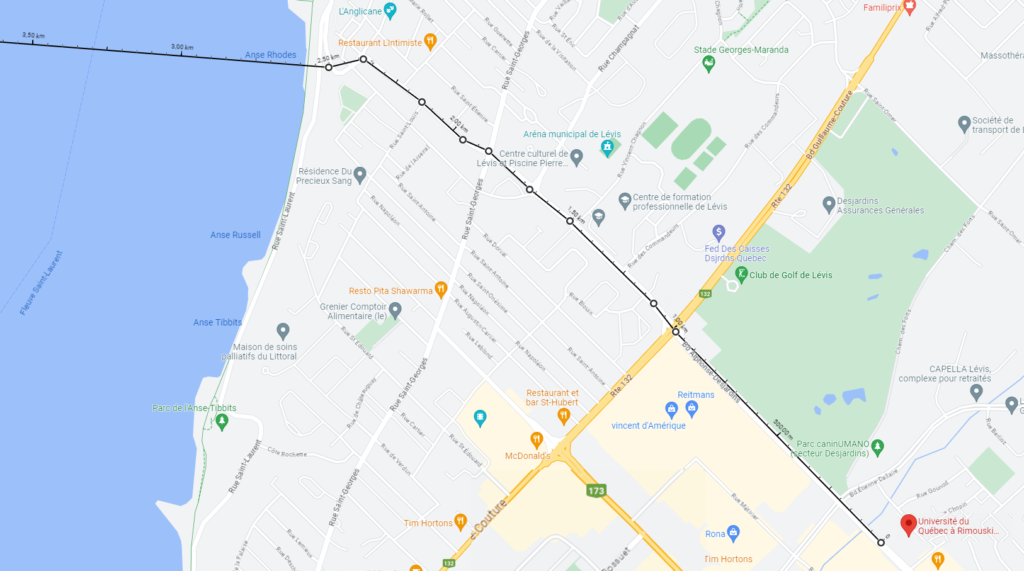

Le pont

Le pont

Féministe

Féministe  Toujours dans le sens de la convergence, la créatrice du compte féministe

Toujours dans le sens de la convergence, la créatrice du compte féministe  Le masculinisme positif

Le masculinisme positif